Un touriste non musulman souhaitant visiter l’esplanade des Mosquées dans la vieille ville de Jérusalem n’aura pas d’autre choix que de traverser un pont puis de passer par une porte qui partent de l’esplanade du Mur des Lamentations : c’est le pont des Maghrébins qui donne sur bâb al-maghâriba, la porte des Maghrébins. Le nom de cette porte est l’une des dernières traces du quartier des Maghrébins, rasé en 1967 lors de l’occupation israélienne de la vieille ville de Jérusalem pour laisser place à l’esplanade du Mur des Lamentations. Nous nous proposons ici en quelques lignes de revenir sur ce passé enfoui sous les décombres de l’histoire depuis 1967.

La naissance du quartier

La porte des Maghrébins tire son nom du quartier attenant à la porte, harrât al-maghâriba, le quartier des Maghrébins, situé au pied du mur des Lamentations de 1187 à 1967, soit pendant près de huit siècles. Le Mur des Lamentations appelé Mur occidental par les juifs et Mur d’al-Buraq par les musulmans, est un haut lieu de sacralité, en particulier pour le judaïsme, ce mur étant considéré comme le dernier vestige du mur de soutènement du second Temple de Jérusalem. Pour les chrétiens, ce mur est celui des « Lamentations » à savoir celles de la communauté juive. Pour les musulmans enfin, ce mur est celui où le Prophète Muhammad a accroché sa monture ailée céleste, le buraq, lors de l’épisode du voyage nocturne, en arabe al-isrâ’ wa-l mi’raj.

Le quartier des Maghrébins a une histoire singulière dans la ville de Jérusalem, puisqu’il était un quartier réservé aux Maghrébins de passage par la ville sur le chemin du pèlerinage vers La Mecque et Médine.

Cette exclusivité maghrébine sur ce quartier de la ville résulte d’un épisode historique peu connu. La deuxième croisade (1146-1149) fut un échec pour les européens, qui permit au célèbre commandant musulman Salâh ad-Dîn al-Ayyûbi (latinisé en Saladin) de remporter plus tard la victoire de la bataille de Hattîn contre les forces chrétiennes en 1187. Cette victoire ouvre la voie aux musulmans pour reconquérir la ville de Jérusalem des mains des Européens peu de temps après. À l’occasion de cette bataille s’illustrèrent les soldats maghrébins qui, sur le chemin du retour après le pèlerinage à La Mecque participèrent à la bataille, dirigés par Âbu Madyân al-Andâlussi, célèbre mystique soufi maghrébin qui est aujourd’hui le wâli (saint patron) de la ville de Tlemcen en actuelle Algérie. La légende raconte qu’Âbu Madyân verra sa main tranchée durant cette bataille.

Les soldats maghrébins entrèrent ainsi avec l’armée de Salâh ad-Dîn al-Ayyûbî dans Jérusalem, et pour les remercier, le commandant musulman leur offrira le terrain au pied du mur des Lamentations, à l’entrée de l’esplanade des Mosquées. Ce cadeau sera judiciarisé sous forme d’un wâqf (ou hâbûs dans la terminologie maghrébine) pour les Maghrébins par al-Âfdhâl ‘Âli, fils de Salâh ad-Dîn al-Ayyubi en 1193. De ce premier wâqf sur ce terrain subsistera la madrâssah al-Afdhâliyyah (surnommé al-Qubbah de par sa coupole), qui deviendra le centre d’apprentissage de l’école de droit musulman malikite dans la ville de Jérusalem, les Maghrébins étant adeptes de cette école de jurisprudence musulmane. Ce wâqf prendra le nom de wâqf d’Abû Madyân, et en 1320 un arrière-petit-fils du mystique maghrébin organisera par des documents juridiques l’essentiel des biens du wâqf. Depuis lors, et jusqu’en 1967, ce quartier sera le point de passage obligé des pèlerins maghrébins ainsi que le lieu de résidence des maghrébins installés dans la ville.

La notion de wâqf

La nation de wâqf (pluriel awqâf) souvent traduite en français par « biens de mainmorte », renvoie aux innombrables fondations qui parsèment (ou parsemaient) le monde musulman. Le mot wâqf en arabe renvoie à l’idée d’immobilisation. C’est donc un bien qui est définitivement mis sous séquestre, pour devenir inaliénable dans un objectif charitable d’utilité publique.

Pour exister, il doit répondre à plusieurs critères : l’existence d’un donateur, l’existence d’un bénéficiaire, l’existence d’un bien lui-même, des biens comme source de revenus pour l’entretien du don, un acte juridique d’immobilisation du bien, et un objectif charitable défini.

Le wâqf d’Âbu Madyân répondait à tous ces critères. En l’occurrence, le quartier des Maghrébins était un complexe de logement qui devait avoir tous les moyens à sa disposition pour accueillir gratuitement les Maghrébins de passage dans la ville, en particulier les pèlerins.

Le wâqf d’Âbu Madyân possédait des terrains agricoles, des logements en location dans la région, et bien d’autres sources de revenus pour permettre d’atteindre cet objectif. L’exemple le plus marquant est le fait que l’entièreté du village de ‘Aîn Karam près de Jérusalem, mis à part sa route et sa mosquée, appartenait au wâqf des Maghrébins, et était durant une très longue période la ressource financière principale de celui-ci. Le système de wâqf a donc permis l’entretien total du quartier et de ses habitants tout au long de son histoire.

Le quartier des Maghrébins à travers l’histoire

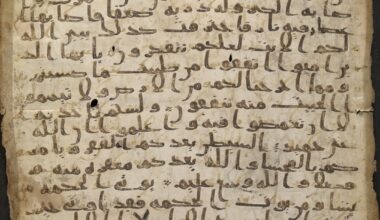

La vie juridique du wâqf d’Âbu Madyân est riche. Les archives ne manquent pas sur les contentieux, les problématiques passées devant les tribunaux ainsi que la comptabilité des ressources financières permettant de répondre aux besoins du quartier.

L’organisation du wâqf se devait d’être pointue et rigoureuse au regard du droit musulman appliqué sur le territoire. Chaque élément, chaque revenu, chaque dépense, et chaque salaire était soigneusement consigné, ainsi que les dossiers judiciaires sur des contentieux qui ont pu avoir lieu.

La longévité du système a été permise d’abord par une continuité historique et juridique : les souverains mamelouks puis ottomans ont préservé l’héritage ayyoubide, et ont continué à protéger le wâqf, en continuant à appliquer le droit musulman. Cette longévité a donc aussi été permise par le droit musulman, pour lequel un wâqf est inaliénable à perpétuité, protégé par la justice.

Dans les archives municipales ottomanes de Jérusalem, l’on découvre une collaboration active et organisée de la municipalité avec le quartier et ses habitants. Le quartier n’est pas oublié et est selon les mots de l’historien Vincent Lemire « au cœur des politiques municipales et des réseaux de sociabilité ». Les moindres détails de la vie du quartier sont scrutés par la municipalité et la justice, du nettoyage au ramassage d’encombrants.

Avec la fin de l’Empire ottoman, les ressources du wâqf commencent à se tarir, et son fonctionnement devient plus complexe à gérer. Les changements géopolitiques de la région ont un impact certain sur le quartier. Ainsi, dans le contexte de l’immigration juive sous le mandat britannique, les émeutes de 1929 entre juifs et arabes partent du mur des Lamentations à la suite d’incidents dont les origines sont floues, au pied du mur, en lisière du quartier.

L’enjeu de l’histoire contemporaine du quartier maghrébin tourne autour de ce mur, au pied duquel se trouve le wâqf.

Le lien intime entre le mur et le quartier est illustré par cette analyse, bien que marginale, proposée par le célèbre orientaliste français Louis Massignon. Louis Massignon postule que le nom du mur, traduit par Mur occidental depuis l’hébreu HaKotel HaMa’aravi est en réalité une mauvaise traduction. La réelle signification serait celle de « mur des Occidentaux », nom qui est ainsi immédiatement relié aux habitants du quartier attenant, le mot « maghrébin » signifiant « occidental » lorsqu’il est traduit en arabe comme en hébreu. Cela signifierait selon lui que les débuts de la sacralisation, ou, en tout cas de l’intérêt spirituel, de certaines communautés juives pour ce mur s’est construit autour d’une confusion sémantique entre le terme « Occidentaux » (Maghrébins) renvoyant aux habitants du quartier attenant, et le terme « Occidental » renvoyant au mur occidental, vestige du Temple de Jérusalem.

Tout au long de l’aventure sioniste de la première moitié du XXe siècle, les organisations sionistes ont pour projet d’acquérir le quartier et le wâqf. Des tractations eurent lieu, par exemple avec le gouverneur militaire ottoman de Damas, Djemal Pacha, pour pouvoir faire disparaître le quartier, ou au moyen de diverses tentatives d’achats. Plusieurs propositions émergent au sein des organisations sionistes au sujet du quartier, alors même que le quartier n’est pas acquis : transformer l’espace devant le mur en esplanade ou même en jardin public. En parallèle, l’immigration juive s’intègre dans le paysage de la ville, au point que certains migrants juifs louaient des logements appartenant au wâqf participant ainsi à son financement, sans que cela soit entravé par les gestionnaires du wâqf d’Âbu Madyân.

La période mandataire du quartier est particulièrement révélatrice de la fragilisation constante des assises juridiques et financières du wâqf, de même que du déclin du soutien politique. La centralisation de la gestion des awqâf autour du Conseil supérieur islamique dirigé par un jeune mufti d’une vingtaine d’années, Amin al-Hussayni, en est le parfait exemple : l’indépendance et l’autonomie des awqâf vis-à-vis de l’appareil politique et administratif (en l’occurrence britannique) sont menacées.

Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier des Maghrébins deviendra une composante de la politique coloniale de la France, puissance coloniale au Maghreb. L’État français cherche notamment, sous l’impulsion de la représentation diplomatique français à Jérusalem, à aider, à soutenir et à prendre le contrôle de ce quartier avec la légitimité de sa possession coloniale du Maghreb. Utiliser ce quartier historique, ayant une aura religieuse importante, permettrait à la France comme puissance coloniale de présenter une image positive de sa politique envers ses populations musulmanes maghrébines, et surtout de s’ériger en réelle « puissance musulmane ».

Un intense travail diplomatique pour soutenir le quartier des Maghrébins va se mettre en place en vertu de la protection et du soutien envers les habitants que l’État français considèrera désormais comme ses ressortissants. Il y aura notamment un travail de levée de fonds important qui sera fait auprès des administrations coloniales en Algérie, au Maroc et en Tunisie pour financer le wâqf.

Ces levées de fonds font suite aux grands changements politiques de la région en 1948. Après 1948, avec la Nakba et la création de l’État d’Israël, la majeure partie des ressources financières du wâqf disparaîtront, notamment avec l’occupation israélienne du village de Aîn Karam. Le quartier maghrébin est à bout de souffle, et le consulat français s’échine à récolter des sommes pour subvenir aux besoins des habitants et ainsi continuer à appliquer les prérogatives du wâqf. C’est ainsi que, jusque dans les années 1960, le quartier continuait à accueillir les pèlerins maghrébins en route vers les deux villes saintes d’Arabie grâce aux fonds français.

Pour asseoir cette légitimité, la France demandera des avis juridiques en Algérie auprès des ‘ulâmâ, et n’aura ainsi aucun scrupule à utiliser l’argumentaire religieux dans son discours politique. Cette politique de soutien au quartier avait pour objectif de calmer les populations maghrébines en pleine effervescence nationaliste, pour pérenniser la présence coloniale française au Maghreb.

Le déclenchement de la guerre d’Algérie, qui eu pour conséquence de rendre les relations entre l’administration coloniale française en Algérie et le gouvernement français en métropole tendus, ainsi que l’action française dans la crise de Suez aboutissent à l’arrêt définitif de l’appui français au quartier maghrébin.

En effet, du 21 au 24 octobre 1956, en réaction à la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte du raïs Gamal Abdel Nasser, la France, le Royaume-Uni et Israël concluent l’alliance secrète du protocole de Sèvres. Ce protocole prévoit qu’Israël déclenche une guerre dans le Sinaï contre l’Égypte, soutenue par les deux puissances européennes, qui ensuite interviendront dans le canal de Suez pour faire chuter le dirigeant égyptien et reprendre le contrôle du canal, tout en stoppant le soutien militaire de l’Égypte aux révolutionnaires algériens. La campagne israélienne du Sinaï commence ainsi quelques jours après sous le nom d’opération Kadesh suivie par l’opération franco-britannique sur le canal qui sera nommée opération Mousquetaire (Musketeer). Cette intervention qui sera un succès militaire, sera un échec politique total pour les trois pays à cause de l’intervention conjointe des États-Unis et de l’Union soviétique contre l’intervention. Nasser restera au pouvoir, et continuera à soutenir les indépendantistes algériens, tout en gardant le contrôle du canal.

La fin du soutien français au quartier est de même accélérée par la politisation des habitants du quartier, qui, bien que dépendants du soutien français, commencent à soutenir les velléités indépendantistes au Maghreb. L’activisme indépendantiste anti-français de l’antenne jordanienne du FLN dans le quartier, et la rupture diplomatique entre la France et le Royaume hachémite de Jordanie qui contrôlait Jérusalem et la Cisjordanie à ce moment, à la suite du début de la guerre de libération algérienne furent des facteurs déterminants au désengagement français. Par ailleurs, le wâqf de Jérusalem, chargé de la gestion de l’esplanade des Mosquées et des lieux saints musulmans de la ville de Jérusalem qui remonte lui aussi à l’époque de Saladin, est contrôlé depuis l’armistice de 1949 par le Royaume hachémite. Cette charge fut maintenue aux jordaniens par le général israélien Moshe Dayan lors de l’occupation de la vieille ville de Jérusalem en 1967, qui interdit l’accès des juifs aux lieux saints musulmans, jetant les bases d’un statu quo.

Aux indépendances maghrébines, le quartier, qui ne dispose plus que d’un maigre soutien humanitaire, sombre dans la misère, délaissé de tous.

La mort du quartier

Durant la nuit du 10 au 11 juin 1967, alors que la guerre reprend entre Israël et les États arabes voisins, le quartier des Maghrébins disparaît. Israël avec tout un appareil administratif, religieux, militaire et politique, réussit à mettre en œuvre la destruction totale du quartier et à l’expulsion de ses habitants en une nuit, lors de l’occupation de la vieille ville de Jérusalem. Anecdote frappante : les militaires israéliens qui ont occupé le quartier portaient pour beaucoup le surplus des vêtements militaires français de la guerre d’Algérie quelques années auparavant. Les casques des soldats israéliens dans la vieille ville de Jérusalem étaient les mêmes que ceux des soldats français dans la Casbah d’Alger quelques années auparavant.

C’est tout un patrimoine historique, des histoires familiales, et un pan pluriséculaire de l’histoire de la ville et du pays qui ont été anéantis. Ce quartier était la marque centrale du lien indéfectible entre le Maghreb et la ville sainte de Jérusalem, matérialisé par un wâqf censé être inaliénable et protégé. L’historien spécialiste de Jérusalem, Vincent Lemire, explique très justement que ce quartier est aussi la marque de Jérusalem comme une ville-monde. Une ville qui, depuis des siècles, est tout à la fois tournée à l’international et tournée vers les campagnes environnantes et la vie locale.