L’Azerbaïdjan, pays majoritairement chiite avec une approche laïque héritée de l’époque soviétique, a adopté l’islam progressivement après le christianisme et le zoroastrisme, et bien que la majorité de la population soit chiite aujourd’hui, l’influence du sunnisme turc croît chez les jeunes, notamment depuis le rapprochement avec la Turquie après la Seconde guerre du Haut-Karabagh.

Tamerlan Quliyev

10/07/2024

LL’Azerbaïdjan est un pays à majorité chiite du Caucase du Sud qui se définit comme laïc, avec une approche idéologique séculière héritée de l’Union soviétique, et qui abrite un grand nombre de minorités ethniques et religieuses1.

Malgré la diversité des religions présentes dans cette région, l’islam est la religion la plus répandue au sein de la population azerbaïdjanaise, religion qu’elle a progressivement adoptée. La population de l’Azerbaïdjan actuel avait commencée à adopter le christianisme à partir du IIe siècle, alors que le zoroastrisme était la religion dominante, en tant que religion officielle de l’Empire perse sassanide2. Ainsi les conversions se sont majoritairement faites du christianisme et du zoroastrisme à l’islam.

L’islam a été introduit dans le Caucase dès l’époque des califes « bien guidés » (Rāshidūn). Au début du VIIe siècle, les peuples du Cauucase font l’expérience de l’islam avec le califat d’Abou Bakr As-Siddiq, qui s’impose dans des guerres contre les Sassanides. Par ailleurs, Al-Balâdhurî, historien arabe du IXe siècle, affirme que l’Azerbaïdjan a été occupé en 639 par le commandant Hudhayfah ibn al-Yaman sur ordre du calife Omar ibn al-Khattâb3.

La population musulmane de l’Azerbaïdjan, depuis l’islamisation du Caucase jusqu’à l’établissement de l’État séfévide, appartenait principalement à l’école juridique de l’islam sunnite hanafite, les divers peuples du nord parlant des langues caucasiques (Lezghiens, Avars, etc.) suivant quant à eux l’école chaféite. Cependant, le chiisme, qui domine aujourd’hui, est la branche de l’islam avec laquelle la population azerbaïdjanaise s’est familiarisée par la suite. Avec l’adoption du chiisme comme religion officielle au XVIe siècle par l’État séfévide, une grande partie de la population de l’Azerbaïdjan s’est convertie au chiisme4. Après cette date, les sunnites restés minoritaires sont pour la plupart des communautés de la partie nord de ce pays, qui ont choisi le sunnisme en raison de leurs liens étroits avec les communautés musulmanes du Daghestan et du Caucase du Nord.

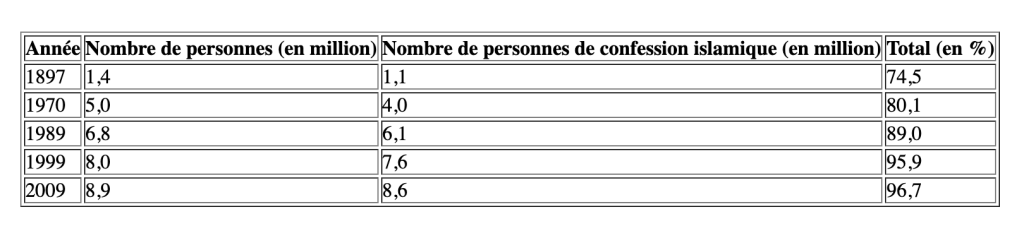

En ce qui concerne les données statistiques officielles sur les indicateurs démographiques religieux de la population azerbaïdjanaise, il est observé qu’il n’existe pas de paragraphe sur la religion. Par conséquent, pour obtenir une vision d’ensemble, certaines études ont donné les chiffres suivants concernant le nombre de musulmans vivant en Azerbaïdjan entre 1897 et 2009 : en 1897, 74,5% de la population était musulmane, ce chiffre est monté à 80,1% en 1970, puis à 89% en 1989. En 2009, environ 96,7% de la population était musulmane.

Tableau : Évolution de la population musulmane d’Azerbaïdjan entre 1897 et 2009.

Étant donné que la majorité de la population azerbaïdjanaise est chiite8 et « non pratiquante », cette influence a engendré une vision culturelle qui a favorisé une tolérance positive envers les autres religions. Par ailleurs, il est évident que depuis l’indépendance (1991), de nouvelles implantations sunnites et chiites, parfois radicales, sont en constante augmentation.

Par de nombreux vecteurs, en particulier par le réseau des écoles privées turques, les jeunes Azerbaïdjanais connaissent de mieux en mieux le sunnisme et le système religieux « laïc » turc.

Depuis la Seconde guerre du Haut-Karabagh, le rapprochement entre la Turquie et l’Azerbaïdjan suscite l’intérêt des jeunes pour l’idéologie actuelle du système politico-religieux de la Turquie, dirigé par l’AKP. Cette influence grandissante suscite des réflexions : le sunnisme est-il sur le point de devenir la branche de l’islam dominante en Azerbaïdjan, supplantant le chiisme et en étant davantage suivi par la nouvelle génération ?

(À suivre…)

___________

Tamerlan Quliyev est docteur en sciences juridiques et politiques, et chercheur post-doctorant à l’ITI MAKErS, DRES UMR 7354. Il est également chargé de cours au département d’études turques de l’Université de Strasbourg.

Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’Institut Thématique Interdisciplinaire MAKErS du programme ITI 2021-2028 de l’Université de Strasbourg, du CNRS et de l’INSERM. Il a bénéficié du soutien financier de l’IdEx Unistra (ANR-10- IDEX-0002), et du/de(s) financement(s) au titre du Programme Investissement d’Avenir dans le cadre du/des projets SFRI STRAT’US (ANR-20-SFRI-0012).

Notes :

1. Bayram Balci, « Islam et tolérance en Azerbaïdjan : réalité historique et usage politiques », SciencesPo, décembre 2017, disponible sur : [lien](https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/odr/islam-et-tolerance-en-azerbaidjan-realite-historique-et-usage-politiques.html).

2. Selon diverses théories, la population actuelle de l’Azerbaïdjan proviendrait de deux États : L’Albanie du Caucase (IIe siècle av. J.-C. – VIIe siècle) et l’État d’Atropatène (IVe siècle av. J.-C. – IIIe siècle). Ce processus s’est achevé au XIe siècle avec l’arrivée des tribus turcophones durant la période Seldjoukide.

3. Hidayet Orucov, Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək (La religion en Azerbaïdjan : de l’époque la plus ancienne à nos jours), Baki, « Idrak IB », 2012, p. 93.

4. Altay Goyushov, « Azerbaijan » in Samim Akgönül et al., Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 14, Leiden, Brill, 2023, p. 71.

5. Stanislav Gorokhov, Ivan Zakharov, « Geografiya islama na Kavkaze » (Géographie de l’Islam dans le Caucase) in ed. Sledzevskiy I. V., Islamskiye radikal’nyye dvizheniya na politicheskoy karte sovremennogo mira (Les mouvements radicaux islamiques sur la carte politique du monde moderne), vol. 2, Moscou, Koll. Avtorov, 2017, p. 28.

6. Cf. Kettani Houssain, The World Muslim Population, History and Prospect, Singapore, Research Publishing Services, 2014, 600 p.

7. Altay Goyushov, Op. cit., p. 72.

8. Le chiisme azerbaïdjanais est basé sur le chiisme duodécimain (ou douzisme), qui désigne le groupe croyant en l’existence des douze imams.

Bibliographie :

Balci, Bayram, « Islam et tolérance en Azerbaïdjan : réalité historique et usage politiques », SciencesPo, décembre 2017.

Goyushov, Altay, « Azerbaijan », in Samim Akgönül et al., Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 14, Leiden, Brill, 2023.

Gorokhov, Stanislav et Zakharov, Ivan, « Geografiya islama na Kavkaze », in I. V. Sledzevskiy (dir.), Islamskiye radikal’nyye dvizheniya na politicheskoy karte sovremennogo mira, vol. 2, Moscou, Koll. Avtorov, 2017.

Hidayet Orucov, Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək, Baki, « Idrak IB », 2012.

Kettani, Houssain, The World Muslim Population, History and Prospect, Singapore, Research Publishing Services, 2014.