Les relations entre la Jordanie et la Cisjordanie illustrent les défis géopolitiques auxquels la Jordanie fait face, oscillant entre soutien à la cause palestinienne, prudence face aux réfugiés et coopération sécuritaire avec Israël, tout en jouant un rôle clef dans la préservation de la stabilité de la région.

Thomas Tronet

10/12/2024 • 6 min lire

Les fondations du pouvoir hachémite et la division du mandat (1918-1949)

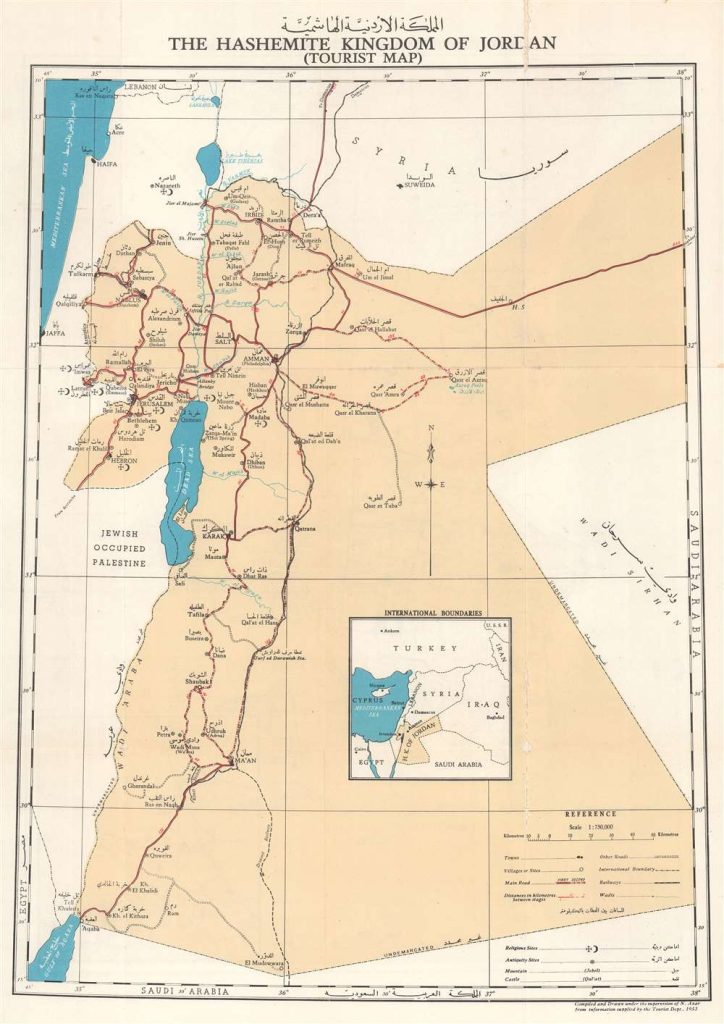

Les relations complexes entre les deux rives du Jourdain depuis l’effondrement de l’Empire ottoman reflètent les enjeux géopolitiques cruciaux de cette région névralgique du Moyen-Orient. Après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni obtint de la Société des Nations un mandat sur la Palestine, qui comprenait également le territoire de la Transjordanie. Le mandat fut ensuite divisé entre une Palestine mandataire (où était prévue la création d’un « Foyer national juif ») et l’Émirat de Transjordanie. Ce dernier, dirigé par une dynastie hachémite, a longtemps exercé son emprise sur les territoires palestiniens de Cisjordanie après la création d’Israël, tissant un lien étroit entre les deux entités.

L’Émirat de Transjordanie fut ainsi officiellement créé en 1921, à la suite de la conférence du Caire, lors de laquelle le gouvernement britannique décida de placer sur les trônes de la Transjordanie et de l’Irak nouvellement créés des fils du chérif Hussein ben Ali al-Hashimi. Bien que désormais officiellement séparées, la Palestine et la Transjordanie étaient considérées par le Colonial Office comme « économiquement interdépendantes ».

D’un point de vue militaire, les Britanniques organisèrent la formation de la Légion arabe sous le commandement de Glubb Pasha (Sir John Bagot Glubb) pour consolider le contrôle des Hachémites sur la Transjordanie. La Légion arabe devint l’une des plus puissantes forces armées arabes pendant l’entre-deux-guerres. La Transjordanie devint véritablement indépendante du Royaume-Uni en 1946, et Abdallah adopta alors le titre de roi.

La première guerre israélo-arabe de 1948 et la création de l’État d’Israël bouleversèrent l’équilibre géopolitique de la région. La Légion arabe permit à la Transjordanie de s’assurer le contrôle d’une large partie de la Cisjordanie ainsi que de Jérusalem-Est pendant la guerre.

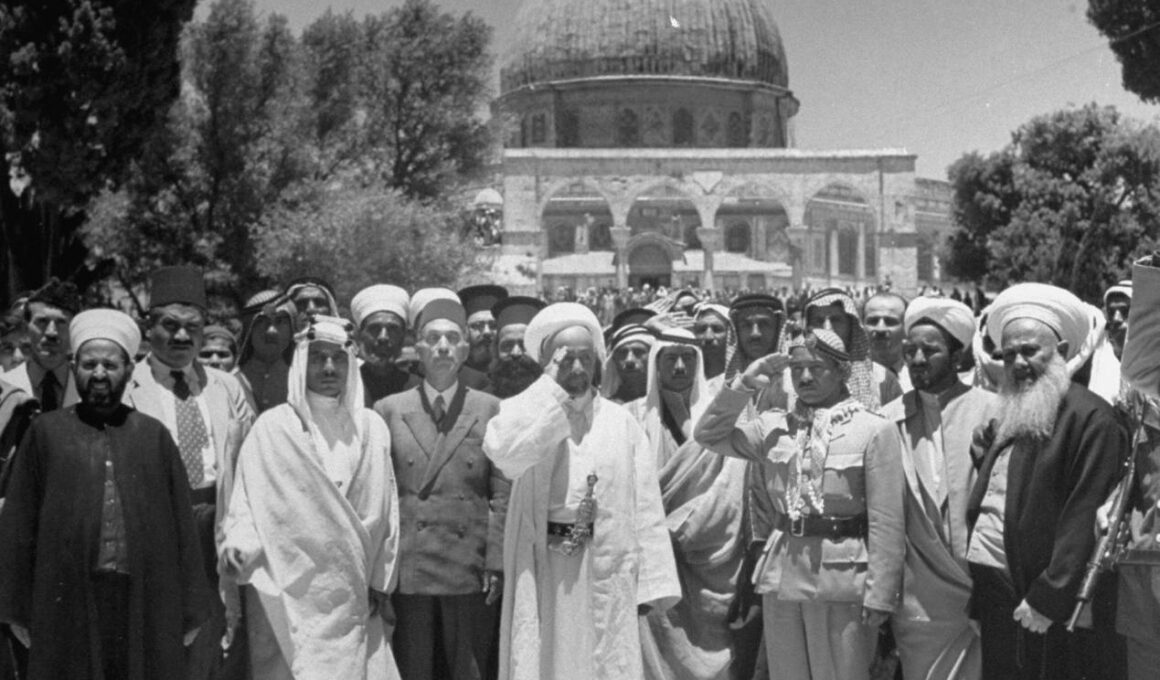

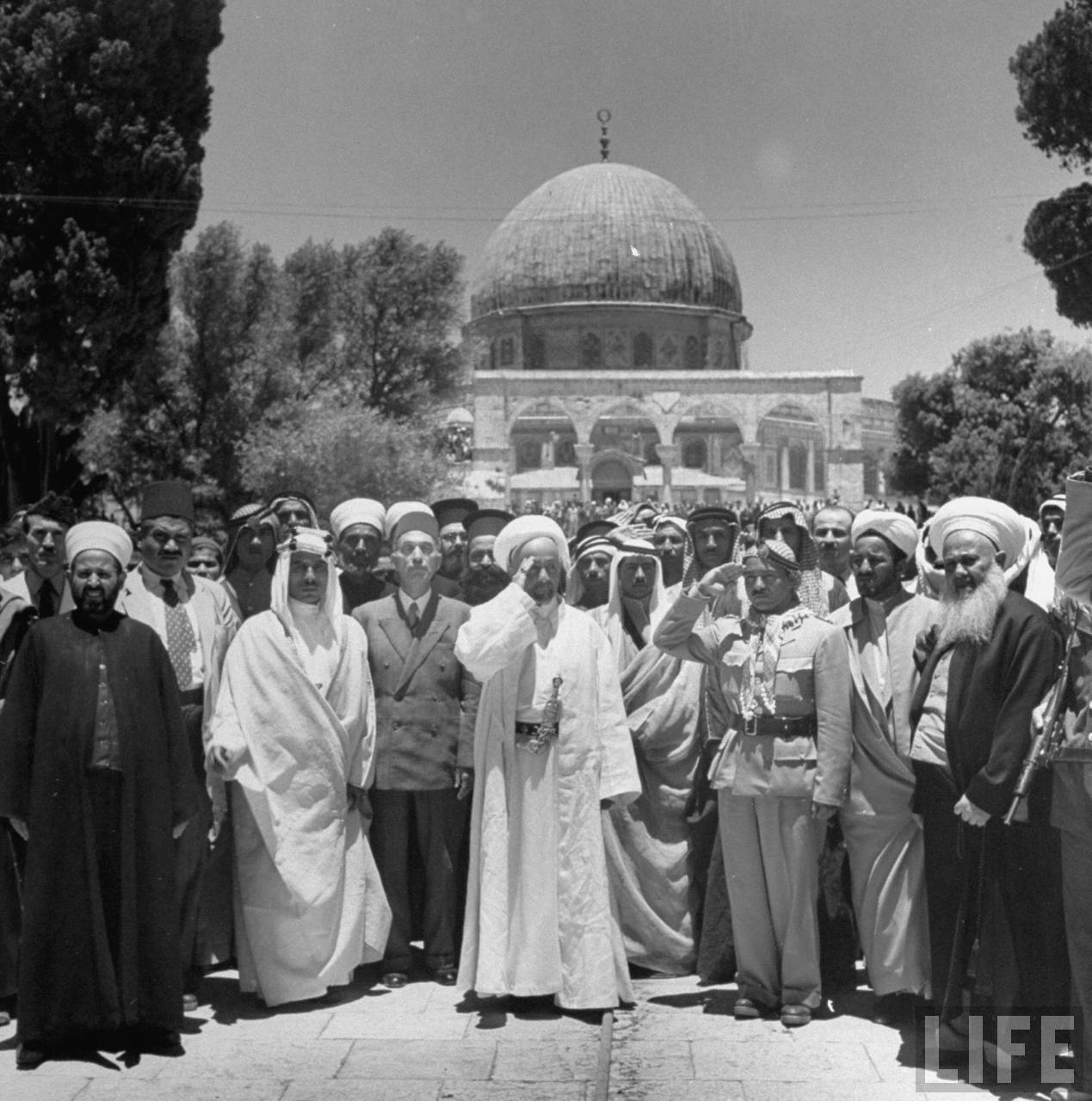

En novembre 1948, Abdallah est proclamé roi de Palestinedans la vieille ville de Jérusalem. Le mois suivant, lors de la conférence de Jéricho, des leaders cisjordaniens, notamment Muhammad Ali Ja’abari, le maire d’Hébron, soutinrent l’unification de la Cisjordanie et de la Transjordanie.

Les deux rives du Jourdain étant réunifiées, la Transjordanie devient officiellement le Royaume hachémite de Jordanie en 1949. La Cisjordanie est officiellement annexée l’année suivante. Un demi-million de Cisjordaniens rejoignirent ainsi le demi-million de Transjordaniens. La plupart des États arabes ainsi que la communauté internationale refusèrent de reconnaître cette annexion, à l’exception notable du Royaume-Uni. Israël, en occupant des parties de la Cisjordanie, limita également l’emprise jordanienne sur ce territoire.

Intégration, contestation et rupture (1950-1970)

Durant les deux décennies qui suivirent, le Royaume hachémite chercha à affermir son autorité sur les territoires de la Cisjordanie sous son contrôle. En octroyant la citoyenneté jordanienne aux Palestiniens, en développant les infrastructures locales et en intégrant les institutions politiques et sociales de Cisjordanie, Amman visait à consolider une intégration quasi complète de cette zone stratégique. Cependant, cette politique d’unification fut contestée par plusieurs mouvements palestiniens qui, de plus en plus, revendiquaient leur droit à l’autodétermination. Ce mécontentement croissant se manifesta par la montée en puissance de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), formée en 1964, qui symbolisait les aspirations nationales palestiniennes en opposition à l’autorité jordanienne.

La guerre des Six Jours de 1967 fut un tournant décisif. L’occupation complète de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par Israël marqua la fin de l’administration jordanienne sur ces territoires. Ce revers géopolitique priva la Jordanie de sa profondeur stratégique, notamment vis-à-vis d’Israël. À partir de là, Amman recentra ses efforts sur le plan diplomatique pour soutenir la cause palestinienne tout en adoptant une approche plus prudente vis-à-vis des groupes armés. Les tensions entre Palestiniens et Jordaniens culminèrent avec Septembre noir en 1970, un conflit qui opposa le régime hachémite aux groupes armés palestiniens présents en Jordanie. Cet événement marqua une rupture durable entre Amman et l’OLP, et renforça la position jordanienne de ne pas s’ingérer militairement dans la question palestinienne.

Médiation, stabilité et défis contemporains (depuis 1970)

La signature des accords d’Oslo en 1993 et la reconnaissance mutuelle entre l’OLP et Israël en 1995 ouvrent une nouvelle ère dans les relations jordano-palestiniennes. En signant un traité de paix avec Israël en 1994, la Jordanie réaffirmait son rôle de médiateur régional tout en consolidant ses relations avec son voisin. Ce rapprochement, bien qu’ayant suscité des réticences au sein de la population jordanienne d’origine palestinienne, a permis à Amman de maintenir une stabilité fragile. Depuis, la Jordanie soutient la solution à deux États comme seule issue viable au conflit israélo-palestinien, tout en conservant des relations stratégiques avec Israël.

Aujourd’hui, le Royaume demeure un acteur clé dans le dossier palestinien. En accueillant plus de deux millions de réfugiés palestiniens et en assurant la tutelle des lieux saints musulmans de Jérusalem au moyen de son waqf, la Jordanie conserve un rôle prépondérant. Sa position géographique de pays frontalier, ses liens historiques avec les territoires palestiniens et son poids diplomatique en font un médiateur incontournable entre les différentes parties prenantes du conflit. Les accords d’Abraham de 2020, qui ont vu plusieurs pays arabes normaliser leurs relations avec Israël, renforcent également l’importance du rôle d’Amman dans la région.

Cependant, la position jordanienne reste marquée par une certaine ambivalence. Tout en réaffirmant son soutien à un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, la Jordanie privilégie la stabilité et le statu quo face aux velléités de colonisation israélienne en Cisjordanie. Cette posture s’explique par des craintes internes : l’arrivée d’une nouvelle vague de réfugiés palestiniens pourrait exacerber les tensions sociales et politiques au sein du Royaume, où les Jordaniens d’origine palestinienne constituent déjà une majorité démographique. Cette prudence jordanienne s’est illustrée récemment, notamment dans le cadre de la coopération sécuritaire avec Israël, avec une participation active dans l’interception de missiles iraniens visant le territoire israélien.

Finalement, les vicissitudes des relations jordano-palestiniennes depuis un siècle illustrent les défis géopolitiques majeurs de cette région : conflits territoriaux, revendications nationales concurrentes et ingérences extérieures. Dans ce jeu d’équilibre délicat, la Jordanie poursuit une politique visant à préserver ses intérêts stratégiques tout en essayant de maintenir la stabilité régionale. Le destin de la Cisjordanie reste ainsi indissociable des repositionnements constants de la diplomatie jordanienne face aux enjeux sécuritaires et aux pressions externes, notamment israéliennes et internationales.

Site du baptême du Christ dans le Jourdain, Qasr al-Yahoud, Cisjordanie. Israël contrôle aujourd’hui toute la zone frontalière entre la Cisjordanie et la Jordanie, d’où la présence de drapeaux israéliens. Allenby Bridge (King Hussein Bridge) – le principal point de passage terrestre entre la Cisjordanie et la Jordanie – est également sous contrôle israélien depuis le traité de paix de 1994. Photographies de l’auteur.