Nous n’abrogeons ni ne faisons oublier un verset sans en procurer un autre, meilleur ou de valeur égale (II, 106)

Ce verset de la deuxième sourate du Coran signifie que dans le corpus officiel et clos (muṣḥaf) certains versets peuvent avoir des sens contraires et opposés. Afin de résoudre cette problématique, les savants musulmans ont émis l’hypothèse du nasẖ, ou abrogation de certains versets coraniques s’opposant de manière claire et compréhensible. Cette problématique pose des questions sur la chronologie de la révélation du Coran, de l’authenticité de l’intégralité des versets provenant du prophète ou encore du nombre de versets abrogeants et abrogés.

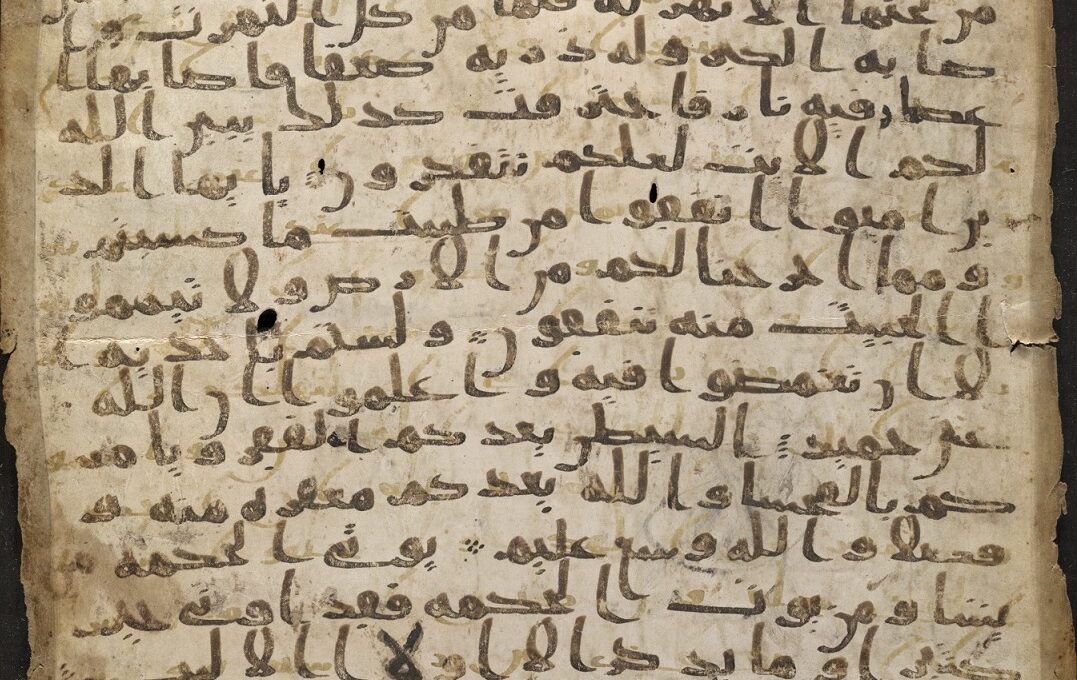

À travers cet exemple, nous comprenons directement la complexité que reflète le Coran, ainsi que celle de sa révélation. Pour comprendre, il est dans un premier temps important de saisir ce que signifie le terme de « Coran » ou plutôt Quran qui est utilisé comme nom propre renvoyant aux concepts de kitab (écriture) et de wahy (révélation/interprétation). Il est aussi utilisé comme nom verbal qui réduit la racine q.r.ʾ. à l’idée de lire ou de réciter. Le kitab a en réalité un sens transcendantal de la connaissance et de la souveraineté divine, sorte de parole de Dieu retranscrite dans le livre Quran et le wahy est le processus d’interprétation notamment des scribes permettant le passage du kitab au Quran (Arkoun, 2007). À travers cette définition, on comprend parfaitement les enjeux qui se jouent au sein du livre sacrée musulman qui détient la vérité et la parole de Dieu incréée (selon les écoles de fiqh).

C’est dans ce contexte de vérité transcendantale que l’histoire du prophète et les divergences d’interprétations du texte peuvent poser des questions. Qu’est-ce que le Coran ou encore comment sa version officielle s’est imposée dans les premiers siècles de l’islam ? Il convient de souligner que le Coran ne constitue pas l’unique source de la parole sacrée, celle-ci se retrouvant également dans les hadiths, lesquels font eux-mêmes l’objet de controverses parmi les savants religieux. Dès lors, la question qui se pose est la suivante :

Comment le Coran a-t-il vu le jour dans sa forme actuelle dans un contexte protéiforme ?

Afin de répondre à ce questionnement, il est important de passer par l’histoire qui précède le Coran dans le but de se plonger au sein même du texte dans une seconde partie.

I. Les origines préislamiques du Coran

1. L’organisation de la Mecque préislamique, contexte d’éducation du Prophète

La Mecque était un centre religieux polythéiste durant la période préislamique. Un grand nombre de rites et de pèlerinages, notamment de caravaniers, passaient par cette ville de l’ouest de l’Arabie. Le calendrier luni-solaire de la ville était certainement très proche de celui des populations juives de la région (Ioh, 2014). Le passage des caravanes s’explique par l’existence d’un commerce indien (Hesseling, 1907) situé à l’intersection de deux grandes voies marchandes menant vers les empires majeurs de l’époque (Empire perse et Empire byzantin) : l’une maritime, l’autre terrestre traversant les déserts de la péninsule arabique. L’existence de ces caravanes s’explique ainsi par deux causes indépendantes, mais équivalentes dans leurs effets. Le premier est la fermeture des routes fluviales en cas de guerre entre les deux empires (Hesseling, 1907) et donc le passage obligatoire par la péninsule arabique. Le deuxième est la favorisation ancienne des routes terrestres face aux chemins dits liquides : « On fait plusieurs journées de route pour éviter quelques heures de haute mer » (Bérard, 1902). Ainsi, ces deux causes – en particulier la première – contribuèrent à l’enrichissement considérable de la Mecque, devenue un centre névralgique du commerce caravanier.

Cette prospérité incita les dirigeants quraishi à conclure divers traités, notamment avec les grandes puissances de l’époque. On relève, par exemple, des accords commerciaux passés avec l’empereur de Byzance, le négus d’Abyssinie et les autorités de Ctésiphon (Lammens, 1907).

À ces aspects économiques et diplomatiques s’ajoute un autre avantage pour les Quraishi, l’inviolabilité du ḥaram dû à l’intercession du prophète Abraham sur la Mecque : « Abraham disait : Seigneur, fais que cette ville soit en sûreté et garde-nous, moi et mes fils d’adorer les idoles » (XIV, 35). Effectivement, l’aspect sacré de la Kaʿba était présent avant la religion musulmane, les caravaniers passant par la Mecque allaient y faire des rites, notamment autour de divinités féminines (Sfeir, 2015) tels que Houba avec ses trois compagnes al-Lat, al-Ouzza et Manat (Dhorme, 1947-1948). Ce lieu de culte sera par la suite le lieu saint de la religion de Muhammad « Dieu a institué la Kaʿba, temple saint, station des hommes, le mois sacré, l’offrande des victimes et leurs guirlandes, pour que vous sachiez que Dieu connaît les êtres des cieux et de la terre, car Dieu sait tout » (V, 97). L’on constatera ici l’influence qu’aurait exercée la vie de Muhammad ainsi que son ascendance mecquoise sur la rédaction du Coran.

Les Quraishi préislamiques tiraient un large profit du double prestige, à la fois géographique et spirituel, de la ville. Cette prospérité était encadrée par un puissant consortium de marchands, lequel, bien que dominant, ne semblait pas constituer une véritable autorité politique, autorité devant laquelle les commerçants manifestaient néanmoins une certaine appréhension (Bohas, 2024). Ce danger de l’autorité se retrouve même au sein du code politique de la Mecque, « Autorité, tyrannie ! » (Lammens, 1907). Ces différentes caractéristiques, nous font remarquer que la Mecque préislamique (ayant des origines nomades) se développa particulièrement au travers de la religion et surtout du commerce. Ce commerce a d’ailleurs mené à des pratiques financières poussées, notamment de spéculation et de crédit. Celles-ci auraient porté Muhammad et le Coran à aborder la question de l’usure dans le texte sacré, notamment au travers des trois versets 278, 279 et 230 de la sourate II : « Vous qui croyez, soyez fidèles à Dieu. Renoncez à ce qui reste d’usure si vous croyez / Sinon, attention à la guerre de Dieu et de son apôtre. Si vous revenez, il vous reste vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. / Et donnez sursis au débiteur gêné, attendez qu’il soit dans l’aisance. Mais mieux vaut remettre la dette, si vous savez. ». Ce dernier verset nous montrerait donc bien l’importance de réguler l’usure pour Muhammad, qui aurait probablement vu des hommes devenir esclaves en raison de dettes impayées (Lammens, 1907) . La Mecque préislamique était donc une sorte de cité-État ayant profité d’un développement économique important en raison du passage des caravanes au sein de la région et de la présence d’une sécurité religieuse et diplomatique importante. Cet enrichissement a profité aux clans quraishi, dont certaines familles comme les Banū Umayya, Banū Makhzūm, les Banū Hāshim ou encore les Banū ʿAbd Manāf (Mahmood, 1982), ont engendré des richesses énormes, les menant directement au pouvoir de cette ville où la classe riche détenait la réalité de celui-ci. Le prophète Muhammad a donc grandi dans une réalité de religions polythéistes, mais surtout dans un milieu économiquement développé et avec une organisation diplomatique. La Mecque préislamique était donc loin d’une simple époque d’ombre, loin de toute avancée dont certains parlent. En revanche, cette réalité n’est pas la seule dans laquelle a vécu le prophète.

2. Le Coran silencieux et le Coran parlant

Avant l’intervention de Muhammad en Arabie, celle-ci était composée de populations nomades, découpées en tribus, et remontant du Yémen d’aujourd’hui à travers le chemin des oasis du désert arabique vers les rivages de la Syrie. Ce territoire se trouvait aux marges des empires perse et byzantin. Cette région regroupait très probablement une grande diversité religieuse, comprenant notamment le judaïsme, le christianisme et le polythéisme (Sfeir, 2015).

Le message coranique s’inscrit lui-même dans la continuité de la tradition biblique. Cette influence s’explique par la position géographique de l’Arabie, située au carrefour des grandes civilisations monothéistes et traversée régulièrement par des commerçants et des caravanes. L’héritage biblique du Coran se manifeste à travers des personnages et des récits directement liés aux textes judéo-chrétiens. On peut prendre l’exemple de la place prééminente de figures comme celle d’Abraham et de Moïse ou encore des thèmes en rapport comme le prophétisme ou le jugement dernier. Arthur Jeffery l’exprime clairement dans son livre The Foreign Vocabulary Of The Quran : « La plupart des personnages qui apparaissent dans les pages du Coran, à savoir Ibrahim, Musa, Dawud, Sulaiman, Nuh, ʿIsa, sont des personnages bibliques bien connus1. » (Jeffery, 1938) . Cela pourrait s’expliquer par le fait que Muhammad a été en contact avec des Jacobites, pour lesquels le Diatessaron de Tatien était d’usage et considéré comme le texte canonique des Évangiles (Toral-Niehoff, 2010). Parlant de Muhammad et de ses compagnons, Van Reeth va même les définir comme une « communauté sectaire, proche du monophysisme syrien radical et du manichéisme, et qui attendait la parousie dans un avenir immédiat » (Van Reeth, 2006).

L’impact des religions et cultures monothéistes antérieures se retrouve aussi dans le vocabulaire qui se rapporte au thème des écrits sacrés. Par exemple, le mot zakât (aumône), serait à rapprocher de l’hébreu, le mot Coran pourrait quant à lui venir du terme syriaque qeryânâ qui signifie « lectionnaire » ou bien « récitation ». Cette traduction du Coran peut alors, nous mener à l’analyse de Christoph Luxenberg : « Si Coran signifie vraiment lectionnaire, on peut supposer que le Coran s’est d’abord donné à comprendre comme n’étant rien d’autre qu’un livre liturgique comportant des textes choisis de l’Écriture (Ancien et Nouveau Testament, ou autres écrits judéo-chrétiens anciens) et aucunement comme un substitut de l’Écriture elle-même, soit une Écriture autonome. D’où les nombreuses allusions à l’Écriture, sans la connaissance de laquelle le Coran peut sembler souvent au lecteur un livre pourvu de sept sceaux » (Luxenberg, 2009).

Le Coran serait donc une compréhension, voire une traduction, des anciens textes et notamment des psaumes ayant un genre littéraire, stylistique et liturgique proche du Coran (Neuwirth, 2008). Claude Gilliot dit à ce sujet qu’il n’est pas étonnant que Muhammad connaissait les psaumes, « parangon du groupe qui l’aidait, avec le Pentateuque, les deux seuls livres de l’Ancien Testament nommé dans le Coran. » (Gilliot, 2011).

Cette connaissance s’explique aussi par d’autres moyens, comme l’explique Hirschfield : « dans la mesure où ils étaient toujours dans la bouche des juifs en tant que formules de prière » (Hirschfield, 1886). Selon le même auteur, Muhammad met d’ailleurs la Torah et les Psaumes sur le même plan. Effectivement, le Coran dit : « Nous avons donné les psaumes à David » (17,55) et « Nous avons donné le livre à Moïse pour guider les fils d’Israël ».

Pour réellement comprendre ce que souhaite dire le livre sacré, il est dès lors important de connaître les écrits précédents du monothéisme. Le cas de Jésus est particulièrement marquant pour exprimer le besoin de connaître en amont les écrits bibliques pour comprendre le Coran. Dans celui-ci, Jésus est nommé : « Le messie Jésus fils de Marie […] sa parole jetée à Marie et un esprit de lui (parole et esprit de Dieu) » (IV, 171) , « nous lui avons insufflé de notre esprit (esprit de Dieu) » (XXI, 91) , sans d’autres explications. Par cet exemple, on observe clairement que l’islam apporte sa propre christologie qui serait incompréhensible pour un polythéiste n’ayant aucune connaissance préalable des monothéismes antérieurs. Muhammad aurait donc sûrement été en contact avec des chrétiens ou judéo-chrétiens (selon les auteurs) présents en Arabie à cette époque.

Nous pouvons ici citer la figure de Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadîja, la première épouse du prophète. Cet homme était ce qu’appelle le Coran un hanif (pur adorateur), un croyant de l’une des religions abrahamiques préislamiques, notamment chrétienne dans ce cas-là. Selon la Sira (biographie du prophète) Waraqa ce serait exclamé à propos de Muhammad : « Saint ! Saint ! Par celui qui détient mon âme, si tu dis vrai Khadîja, c’est le suprême Nâmûs qui est venu à lui, celui qui était venu à Moïse ; il est le prophète de cette communauté. Dis-lui de tenir bon. ». Ce personnage est aussi souvent confondu avec Bahîrâ, un moine chrétien que le prophète aurait rencontré à ses neuf ou onze ans et qui l’aurait annoncé comme l’élu. Ces deux chrétiens avaient selon la sira une grande connaissance des textes. Certains chercheurs ont aussi fait ressortir que ces figures auraient pu éduquer le prophète aux textes. Joseph Azzi, prêtre maronite libanais, fait remarquer dans sa monographie que Waraqa, serait un prêtre ébionite hérétique, et qu’il aurait été le directeur spirituel de Muhammad durant une période de quatre ans (Addas, 2007). Cette influence sur le prophète est d’autant plus marquante qu’à la suite du décès de Waraqa il y aurait une suspension du wahy pour « un moment2 ». Nous entendons par les termes « ébionites », « nazaréens » et « judéo-chrétiens », des juifs ayant gardé leur croyance et leurs pratiques, mais qui acceptent Jésus comme étant le Christ. Il est d’ailleurs aussi probable que le nom donné aux chrétiens qui sont normalement appelés « les gens du Christ » pourrait faire référence au terme de « nazaréens ».

Simon Claude Mimouni, nous fait remarquer que dans un texte arabe du 10ᵉ siècle : Tathbit Dala’ il Nubunwat Sayyidina Muhammad de l’écrivain musulman ‘Abd al-Jabbar al-Hamadani, des éléments incohérents avec ses origines islamiques. Notamment un traité de polémique antichrétienne (venant sûrement d’un milieu judéo-chrétien.). Ce texte prouverait la connaissance d’une communauté judéo-chrétienne ébionite par les premiers musulmans. Mimouni va jusqu’à dire que le groupe ébionite serait à l’origine du mahométisme (Mimouni, 2017).

D’autres facteurs peuvent nous donner aussi des indices sur ce lien entre Muhammad et des populations judéo-chrétiennes. La traduction du Coran notamment pose en elle-même des questions sur la possibilité que le livre sacré ne serait qu’une simple traduction de livres préexistants. Cette idée se réfère par exemple au fait que le Coran ne nie pas la possibilité pour Muhammad d’avoir reçu un enseignement prévalant alors qu’il insiste fortement sur le fait que celui-ci est en langue arabe pour les Arabes. On pense donc directement à la potentialité que le livre saint soit en partie une traduction de lectionnaires plus anciens. Cette thèse se développe principalement dans l’étude de la traduction du Coran de l’arabe. On peut ici citer Claude Gilliot et Pierre Larcher parlant de la traduction de certains versets : « un lectionnaire arabe (qurʾânan ʿarabiyyan) » (39,28 ; 41,3 ; 42,7 : 43, 3) ; « Et cela est un livre confirmant [celui de Moïse] en langue arabe (lisânan ʿarabiyyan) » (46, 12) ; « en langue arabe claire (bi-lisânin ʿarabiyyin mubîn) » (16, 103 ; 26, 195) » (Gilliot et Larcher, 2003).

On voit bien ici toute l’ambivalence qui préexiste dans le Coran et la difficulté d’en faire ressortir une conclusion totalisante. Il est en revanche presque certain que Muhammad ait connu des représentants d’autres religions monothéistes et que ceux-ci aient eu une influence sur le prophète. On observe donc les liens présents entre les religions dites « du Livre » (terme musulman) en tant qu’influence commune, ainsi que l’importance de l’étude de cette époque peu connue, afin de comprendre réellement le contexte d’apparition du Coran.

- Traduit de l’anglais : « Most of the personages who move through the pages of the Qu’ran, viz, Ibrahim, Musa, Dawud, Sulaiman, Nuh, ‘Isa, are well-known Biblical characters ». ↩︎

- Al-Bukhārī, M. ibn I. (s.d./édition arabe). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-Taʿbīr, ḥadīth 6982. Traduction anglaise consultée sur Sunnah.com. Récupéré le 20/09/2025 de https://sunnah.com/bukhari/6982 ↩︎