Tous les ans, le 10 du mois d’ordibehesht (30 avril), l’Iran célèbre le « Jour national du golfe Persique ». Cette commémoration est une réaffirmation hautement symbolique de la souveraineté iranienne sur ce bras de mer. Elle célèbre la prise de l’île d’Ormuz en 1622, alors aux mains des Portugais, par les forces safavides alliées à la Compagnie britannique des Indes orientales.

Cet événement marqua la fin de plus d’un siècle de domination portugaise sur le Golfe. Mais au-delà de l’aspect historique, cette célébration est pour le gouvernement iranien un moyen de rappeler au monde le lien ancien et indéfectible qui unit, selon lui, l’Iran à cette mer qui borde son flanc sud-ouest, une mer que Téhéran considère être un élément constitutif de son identité nationale. Pendant des siècles, l’Iran a effectivement été la puissance dominante du Golfe, une domination qui remonte à l’Antiquité.

Néanmoins, depuis l’émergence du panarabisme dans les années 1950, la montée en puissance de l’Arabie saoudite et la fin du protectorat britannique sur les monarchies arabes du Golfe (le Koweït en 1961, et les autres au début des années 70), cette suprématie iranienne est âprement contestée. Cette contestation se cristallise notamment autour d’une querelle sémantique d’apparence anodine, mais aux implications géopolitiques profondes : faut-il parler de « golfe Persique » ou de « golfe Arabique » ?

L’appellation traditionnelle de « golfe Persique », est de plus en plus souvent remplacée en français et dans d’autres langues européennes par celle de « golfe Arabique », voire de « golfe Arabo-Persique » dans une tentative de conciliation. En Turquie on utilise également le terme de « golfe de Bassorah » (Basra Körfezi), un terme hérité de l’ère ottomane. Mais derrière ces termes se cache une véritable bataille pour la légitimité historique, l’influence régionale et le contrôle des ressources du Golfe. Loin d’être une simple dispute académique, ce débat reflète les tensions historiques, religieuses et politiques existant entre l’Iran et les États arabes du Golfe. Chaque camp revendique une primauté historique sur cet espace maritime crucial, carrefour des routes commerciales et concentrant une part significative des réserves mondiales d’hydrocarbures.

Des incidents diplomatiques, des controverses lors d’événements sportifs internationaux ou encore des polémiques concernant de la cartographie en ligne illustrent régulièrement l’actualité brûlante de cette question, transformant une simple appellation en un enjeu de souveraineté et d’identité nationale.Nous allons tenter d’explorer l’évolution de la perception du Golfe et de son appellation à travers les siècles, depuis l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine, en passant par les empires iraniens, les périodes de dominations portugaise et britannique, et enfin l’émergence des États arabes modernes. Cette plongée dans l’histoire nous permettra de comprendre les racines profondes de cette controverse et de saisir les enjeux qui se cachent derrière le choix des mots.

Des Mésopotamiens aux Sassanides : l’affirmation progressive d’une hégémonie perse

L’histoire des appellations du Golfe est un reflet des cultures et civilisations successives qui ont marqué son pourtour. Les premiers textes cunéiformes mésopotamiens, datant du troisième millénaire avant J.-C., le désignent sous le nom de « mer inférieure » ou de « mer de Magan ». Le royaume de Magan, situé dans l’actuel Oman,entretenait des relations commerciales importantes avec les cités-États de Mésopotamie, en étant notamment leur principal fournisseur de cuivre.

Vers 500 avant J.-C., le géographe grec Hécatée de Milet emploie pour la première fois l’expression Persikos kolpos, « golfe Persique ». Cette dénomination témoigne de

l’influence croissante de l’Empire achéménide (550 – 330 av. J.-C.), fondé par Cyrus le Grand. Ce dernier conquiert Babylone et l’ensemble de la Mésopotamie en 539 av. J.-C. Darius Ier (522-486 av. J.-C.) étend le contrôle achéménide sur le Golfe. Hérodote rapporte que les « îles de la mer Érythréenne » sont rattachées à la quatorzième satrapie, et les inscriptions royales achéménides mentionnent Maka (Magan) parmi les territoires tributaires.

Darius Ier commandite l’expédition de l’explorateur grec Scylax de Caryande, qui part d’Hormirzad (actuel Bandar-Abbas) pour explorer le Golfe et les mers environnantes. Cette entreprise vise à cartographier les côtes, identifier les ressources et les populations locales, renforçant ainsi la mainmise perse sur la région. Toutefois, il faut nuancer cette image d’une domination maritime totale.

Les Achéménides, davantage tournés vers les conquêtes terrestres, font montre d’un intérêt relativement limité pour le développement d’une véritable puissance navale dans le Golfe. Leurs priorités restent continentales.

L’emprise de l’Empire parthe (247 av. J.-C. – 224 ap. J.-C.) sur le Golfe, comme pour les Achéménides, reste indirecte et limitée. Charax Spasinou (actuelle Bassorah), capitale du royaume de Characène, vassal des Parthes, s’impose comme le principal port de la région et un carrefour commercial majeur entre l’Inde, la Mésopotamie et la Méditerranée. L’influence de Characène s’étend sur l’île de Falaïka (actuel Koweït), Bahreïn et le sud du Golfe, mais elle relève davantage d’une influence commerciale que d’une domination politique et militaire directe comparable à celle des Sassanides plus tard.

Ariamihr, CC BY-SA 4.0 https:/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

C’est en effet sous la dynastie sassanide (224-651 ap. J.-C.) que le Golfe devient ce que l’on pourrait qualifier de véritable « lac sassanide ». Ardachir Ier (224-242),fondateur de la dynastie, après avoir vaincu les Parthes, soumet les tribus arabes de la région du Golfe. L’inscription de la Ka’ba-ye Zartosht, gravée sous le règne de sonsuccesseur, Chahpour Ier, atteste que Manzunshahr (Oman) fait partie intégrante de l’Empire. Chahpour II (309-379) poursuit l’expansion et mène des campagnes militaires, notamment à Bahreïn. Ses actions décisives contre les tribus arabes lui valent le surnom de Dhu al-Aktaf, « Celui qui perce les épaules ». Il fonde la ville de Peroz-Ardachir à Khatt (dans l’actuel émirat de Ras al-Khaimah), renforçant la présence sassanide sur la rive sud du Golfe. L’influence sassanide se diffuse d’ailleurs plus largement dans la péninsule arabique, témoignant d’une volonté d’expansion et de contrôle qui dépasse le seul cadre du Golfe. Cette expansion est motivée par des impératifs stratégiques et économiques : la sécurisation des routes commerciales maritimes, vitales pour l’Empire, la lutte contre la piraterie endémique qui perturbe les échanges, et l’affirmation de la puissance impériale face à l’Empire romain d’Orient et aux tribus arabes. Pour consolider leur domination, les Sassanides intègrent le Golfe à leur kust (région) du Khwarwarān (« quart sud-ouest ») de leur Empire et mettent en place une administration efficace.

Des gouverneurs (marzbans) et des garnisons sont installés dans des points stratégiques. Un vaste système défensif est élaboré, dont le « Mur des Arabes » (Khandaq-e Shahpur), construit par Chahpour II, pour protéger le sud de la Mésopotamie des incursions. La forteresse de Tylos à Bahreïn, probablement érigée sous Ardachir Ier, et les vestiges de forts sassanides le long de la côte témoignent de cette emprise territoriale et militaire.

Le Golfe devient un axe crucial pour le commerce sassanide avec l’Inde, la Chine et l’Afrique de l’Est. Les Sassanides facilitent l’échange de produits précieux : soie, épices, ivoire, et les célèbres perles du Golfe. La province du Pars (Fars) se transforme en un centre économique majeur, avec la construction de villes comme Bichapour et Peroz-Ardachir, et l’exploitation de ressources naturelles comme le cuivre d’Oman et l’argent du Yémen. Le port de Siraf s’affirme comme un avant-poste militaire et un pôle commercial de premier plan. On peut parler d’un Golfe uni sous les Sassanides, une sorte de «mare nostrum » perse, avec un contrôle des deux rives de ce bras de mer. Enfin, la cosmologie zoroastrienne renforce la dimension symbolique du Golfe pour les Sassanides. Il est considéré comme une partie de la mer Farakhkart, qui entoure Khwanirah, le continent central et berceau mythique de l’humanité dans la cosmographie zoroastrienne. Les Sassanides assimilent Khwanirah à leur propre empire, Iranshahr, le domaine des Aryens. Cette dimension religieuse confère une légitimité supplémentaire à la mainmise sassanide sur le Golfe, perçu comme une composante essentielle de leur empire. Dans l’inscription de la Ka’ba-ye Zartosht, Chapour Ier considère que le territoire de l’autre côté de la mer, Oman (Mazunshahr) lui appartient, renforçant cette idée d’un Golfe intégré à Iranshahr.

De la conquête islamique à la domination portugaise : persistance de l’appellation persique » et dynamisme commercial du Golfe

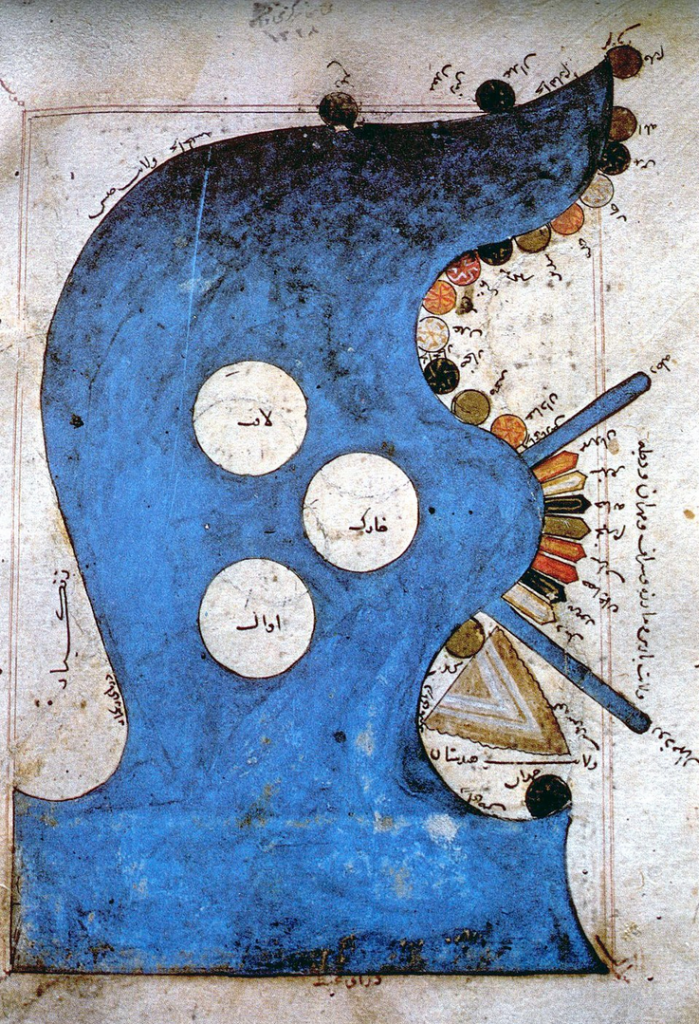

La conquête arabo-musulmane de l’Iran au VIIe siècle, qui aboutit à la chute de l’Empire sassanide en 651, ne fait pas disparaître pour autant l’appellation « persique » du Golfe. En effet, les sources islamiques, géographiques et historiques, continuent d’utiliser majoritairement le terme Bahr Fars (mer de Fars, du nom de la province perse du Pars (Fars), cœur historique de l’empire perse) pour désigner ce bras de mer. Des géographes tels qu’Istakhri, dans son Livre des Routes et des Royaumes (vers 950) ou IbnHawqal dans sa Face de la Terre (Surat al-Ard, 977), utilisent cette appellation.

Seyyed Hossein Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study, 1976.

Durant les premiers siècles de l’Islam, sous les Omeyyades (661-750) puis les Abbassides (750-1258), le Golfe conserve son rôle d’artère commerciale majeure. L’intégration de l’Iran à l’empire islamique, loin de marginaliser le Golfe, lui confère une nouvelle centralité au sein d’un vaste ensemble politico-économique s’étendant de l’Espagne au Pakistan actuel. Les Abbassides, qui ont renversé les Omeyyades avec le soutien des Iraniens, cherchent d’ailleurs à créer une société islamique unifiée, intégrant les cultures arabe et perse. Si l’arabe devient la langue de l’administration et du savoir, le persan conserve une influence notable, notamment dans le domaine maritime. De nombreux termes nautiques d’usage courant dans l’océan Indien, tels que nakhuda (capitaine), bandar (port) et shahbandar (maître de port), sont d’origine persane, témoignant du rôle important joué par les Iraniens dans le commerce maritime, y compris après la conquête islamique. Des ports comme Bassorah, située à l’extrémité nord du Golfe, et Siraf, dans l’actuelle province iranienne de Bouchehr, deviennent des métropoles prospères, des centres d’échanges commerciaux et culturels de premier plan. Siraf, en particulier, connaît un développement remarquable entre le VIIIe et le Xe siècle. Des marchands de Siraf organisent des expéditions maritimes de grande envergure, atteignant l’Afrique de l’Est (le pays des Zanj) et même la Chine. Le Aja’ib al-Hind (Merveilles de l’Inde), un recueil d’histoires maritimes compilé au Xe siècle par un capitaine originaire de Siraf, Ibn Shahriyar, mentionne de nombreux noms de capitaines persans, illustrant l’activité intense des marins iraniens dans l’océan Indien.

À partir du début du XVIe siècle, l’arrivée des Portugais dans le Golfe marque un tournant majeur. En 1507, Afonso de Albuquerque attaque Ormuz, une île stratégique contrôlant l’entrée du Golfe. La prise définitive d’Ormuz en 1515 inaugure plus d’un siècle de domination portugaise dans la région. Cette domination s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à contrôler les routes commerciales vers l’Inde et à contourner le monopole ottoman sur le commerce des épices, en particulier celui du poivre. Les cartes et documents portugais de l’époque utilisent le terme Sino Persico (golfe Persique), reprenant l’appellation latine (Sinus persicus) héritée de l’Antiquité. Ce terme sera ensuite adopté par les cartographes européens, contribuant à sa diffusion et à sa pérennisation dans les langues occidentales.

Il convient toutefois de nuancer l’image d’une domination portugaise totale et uniforme. Les Portugais se concentrent principalement sur Ormuz, point de convergence des routes commerciales vers l’Inde, Bassorah et l’Iran. Leur présence est avant tout navale et vise à contrôler le détroit d’Ormuz et à sécuriser les routes commerciales, en intervenant militairement lorsque celles-ci sont menacées. Le roi d’Ormuz devient un vassal des Portugais, leur payant un tribut annuel, et la douane d’Ormuz passe sous contrôle portugais. La présence portugaise, si elle perturbe les réseaux commerciaux traditionnels, ne les fait pas disparaître complètement. L’aristocratie locale d’Ormuz conserve ses positions. Des groupes divers, tels que les Juifs, les Turcs, les Perses et les Arméniens, continuent de vivre et de commercer dans le Golfe, maintenant son caractère cosmopolite.

De plus, la présence portugaise suscite des résistances et entraîne une redistribution des forces dans la région. L’émergence d’autres puissances, notamment Oman qui se constituera un puissant empire maritime au XVIIe siècle, et l’intensification des conflits dans le Golfe sont en partie des conséquences de l’irruption portugaise. Les Portugais, avec leur stratégie de divide et impera, notamment en essayant de dresser les Arabes contre les Persans, contribuent à exacerber les tensions préexistantes. Enfin, il est important de rappeler que la domination portugaise, bien que significative, est restée géographiquement limitée. Hormis quelques points d’appui comme Ormuz, Mascate (jusqu’en 1650) et plus tard Bandar Kong (jusqu’aux années 1720), ils ne contrôlent pas l’ensemble du Golfe. La prise d’Ormuz en 1622 par les forces safavides et britanniques marque un tournant et le début du déclin de l’influence portugaise dans la région.

En 1602 les Safavides s’étaient déjà emparés de Bahreïn. Ils attaquèrent également Bassorah à plusieurs reprises et occupèrent la ville de 1697 à 1701, avant d’être reprise par les Ottomans. La marine safavide resta au cours de son histoire relativement faible, ce qui permis notamment à l’Empire omanais d’étendre son influence dans le Golfe et l’océan Indien. Ensuite ce sera au tour des Britanniques de dominer le Golfe à partir du XIXe siècle.

Du XIXe au XXIe siècle : la domination britannique, la montée en puissance du terme de « golfe Arabique » et les rivalités régionales persistantes

Dès la fin du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne, devenue une puissance territoriale en Inde, cherche à sécuriser ses liaisons maritimes avec son « jewel in the Crown ». Cela passe par la lutte contre la piraterie, l’esclavage et le trafic d’armes qui perturbent le commerce maritime dans le Golfe. La Royal Navy établit une présence navale, s’appuyant notamment sur des troupes indiennes pour imposer la Pax Britannica dans la région. Londres considère le contrôle de la mer comme essentiel pour asseoir son influence dans le Golfe, s’inscrivant en cela dans la continuité des Portugais. Une expédition part de Bombay en 1819 et attaque Ras al-Khaimah, afin de mettre fin aux actes de piraterie dont sont accusés les Qawasim, qui possèdent alors une puissante flotte. L’année suivante est signé avec des cheikhats du Golfe un traité pour fin à la piraterie dans le Golfe (General Treaty for the Cessation of Plunder and Piracy by Land and Sea).

Un second traité est signé en 1853 afin d’instaurer une « trêve perpétuelle » dans le Golfe, ce qui donnera naissance aux États de la Trêve (Trucial States), de facto sous protection britannique. La première moitié du XXe siècle marque un tournant majeur dans l’histoire du Golfe avec l’affirmation de la puissance britannique et le déclin de l’influence ottomane. Les intérêts britanniques dans le Golfe, initialement motivés par la protection de la route des Indes, se sont progressivement étendus au contrôle des ressources pétrolières, découvertes en Iran en 1908.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la politique britannique dans le Golfe est largement formulée et menée par le gouvernement des Indes, qui a tendance à adopter une posture agressive, parfois tempérée par Londres, pour qui le Golfe reste secondaire par rapport aux enjeux européens. L’influence britannique se formalise par une série d’accords signés avec les cheikhs arabes du Golfe : Mascate (1891), les États de la Trêve (actuels Émirats) (1892), Bahreïn (1892), le Koweït (1899) et le Qatar (1916). Ces accords, qui placent de facto ces territoires sous protectorat britannique, visent à contrer l’influence d’autres puissances européennes, notamment la France et l’Allemagne, ainsi que celle de l’Empire ottoman. Le Royaume-Uni impose un système de domination indirecte, s’appuyant sur les chefs locaux, à l’instar de ce qu’elle a mis en place en Inde. Cette stratégie aboutira à la création de nouveaux États sur la rive arabe du Golfe, redessinant la carte politique de la région. L’intervention britannique modifie également l’économie traditionnelle du Golfe, la Royal Navy s’appropriant l’essentiel du commerce à longue distance, reléguant les boutres traditionnels à des rôles plus marginaux. L’éviction définitive des Qawasim de Bandar Lengeh en 1887, combinée à l’imposition de droits de douane élevés en 1903, a mis fin à l’importance de la ville en tant que port franc, démontrant l’impact direct des politiques britanniques sur les économies locales.

La découverte et l’exploitation du pétrole au XXe siècle, d’abord en Iran puis dans les États arabes du Golfe, confèrent à la région une importance stratégique accrue. L’Anglo-Persian Oil Company (future BP), fondée en 1909, devient un acteur majeur et un fournisseur essentiel de la Royal Navy. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, affaiblie, est confrontée à la nécessité de maintenir la stabilité du Golfe pour garantir la continuité de la production pétrolière. En janvier 1968 le gouvernement britannique décide de retirer ses forces de « l’est de Suez ». Cela signifie la fin de la protectorats du Golfe. Le Koweït avait déjà pris son indépendance en 1961, les autres monarchies du Golfe font de même en 1971.

Le retrait britannique du Golfe en 1971 ouvre une nouvelle ère, marquée par l’affirmation de puissances régionales comme l’Iran et l’Arabie saoudite. Cette période est rapidement suivie par une intervention croissante des États-Unis, qui deviennent le nouveau garant de la sécurité dans la région, notamment après la révolution islamique et la guerre Iran-Irak. La rivalité entre l’Iran et les États arabes du Golfe, exacerbée par des différends religieux (chiisme/sunnisme), des ambitions régionales et la compétition pour les ressources pétrolières, se poursuit jusqu’à nos jours.

À partir des années 50 l’Égypte de Nasser avait commencé à utiliser le terme de « golfe Arabique » dans le cadre de sa politique pan-arabiste. À partir de 1958 le régime baathiste irakien fait de même. Dans les années 70 et 80 les monarchies arabes du Golfe utilisent l’expression « golfe Arabique » dans leurs communications officielles. Cette décision est révélatrice d’une volonté d’affirmation identitaire et d’une tentative de réécriture de l’histoire. Les jeunes États arabes cherchent à construire une histoire nationale qui minimise l’influence perse et à affirmer leur souveraineté sur le littoral du Golfe.

La controverse sur le nom du Golfe persiste au XXIe siècle, illustrant la persistance des tensions régionales. Des propositions de compromis, comme « golfe Islamique » ou « golfe Arabo-Persique » ont échoué. L’usage des termes « golfe Arabique » ou « golfe Persique » reste un marqueur politique fort, reflétant les positions de chaque camp. Même au sein des institutions américaines, l’usage varie : l’armée de l’air et l’armée de terre utilisent généralement « Persian Gulf », tandis que la marine (notamment la 5th Fleet, en poste dans le Golfe) opte pour « Arabian Gulf ».

Au-delà de la question du nom, le Golfe fait face à de nombreux défis au XXIe siècle : sécurité des régimes en place, montée de l’islam radical, tensions religieuses, gestion des ressources pétrolières et préparation de l’après-pétrole. Malgré les influences extérieures successives, portugaise, britannique puis américaine, et les rivalités régionales persistantes, le Golfe conserve une identité propre, qui ne se résume ni à une simple extension du monde arabe ni du monde iranien. Le terme khalidji (habitant du Golfe), témoigne de cette identité singulière, fruit d’un brassage historique de populations, de langues et de religions, et d’une tradition séculaire de commerce et d’échanges avec les pays voisins.

Conclusion : un nom pour un Golfe, reflet d’une histoire complexe et d’enjeux persistants

L’histoire du nom du Golfe est une fresque complexe, où se superposent les influences et les ambitions des empires et des nations qui, tour à tour, ont convoité cet espace maritime stratégique. De la « mer de Magan » des Mésopotamiens au Persikos kolpos des Grecs, du Bahr Fars des géographes arabes au Basra Körfezi des Ottomans, jusqu’à la controverse actuelle entre « golfe Persique » et « golfe Arabique », chaque appellation raconte une histoire de pouvoir et d’identité. La persistance millénaire du terme « golfe Persique », sous diverses formes, témoigne de l’influence durable de l’Iran sur la région, une influence qui remonte aux empires antiques et qui a façonné l’histoire et la culture du Golfe pendant des siècles.

Cependant, la montée en puissance des États arabes du Golfe au XXe siècle, soutenus par des puissances occidentales comme la Grande-Bretagne puis les États-Unis, a remis en cause cette prédominance historique. La promotion du terme de « golfe Arabique », portée par le nationalisme arabe et les aspirations à l’unité, est une tentative de forger une nouvelle identité régionale, distincte de l’héritage perse. Le débat sur le nom du Golfe n’est donc pas une simple querelle sémantique ; il est l’expression d’une lutte pour la légitimité, pour le contrôle symbolique et, in fine, pour l’influence géopolitique dans une région riche en ressources et traversée par des tensions persistantes. L’avenir du débat sur le nom du Golfe reste incertain, tandis qu’un autre golfe – celui du Mexique – est lui aussi désormais victime d’une bataille de mots.

Ce qui est sûr, c’est que le Golfe, avec son identité unique forgée par des siècles de d’échanges entre Iraniens et Arabes, ainsi qu’avec d’autres peuples, continuera à jouer un rôle crucial sur la scène régionale et mondiale. Le débat sur son nom, reflet des rivalités et des aspirations qui animent la région, continuera, lui aussi, à alimenter les discussions et les controverses, tant que les enjeux de pouvoir et d’identité qui le sous-tendent n’auront pas trouvé de résolution durable. Le nom du Golfe restera donc, pour longtemps encore, un puissant symbole des forces qui façonnent cette région du monde, carrefour d’empires, de cultures et d’ambitions.