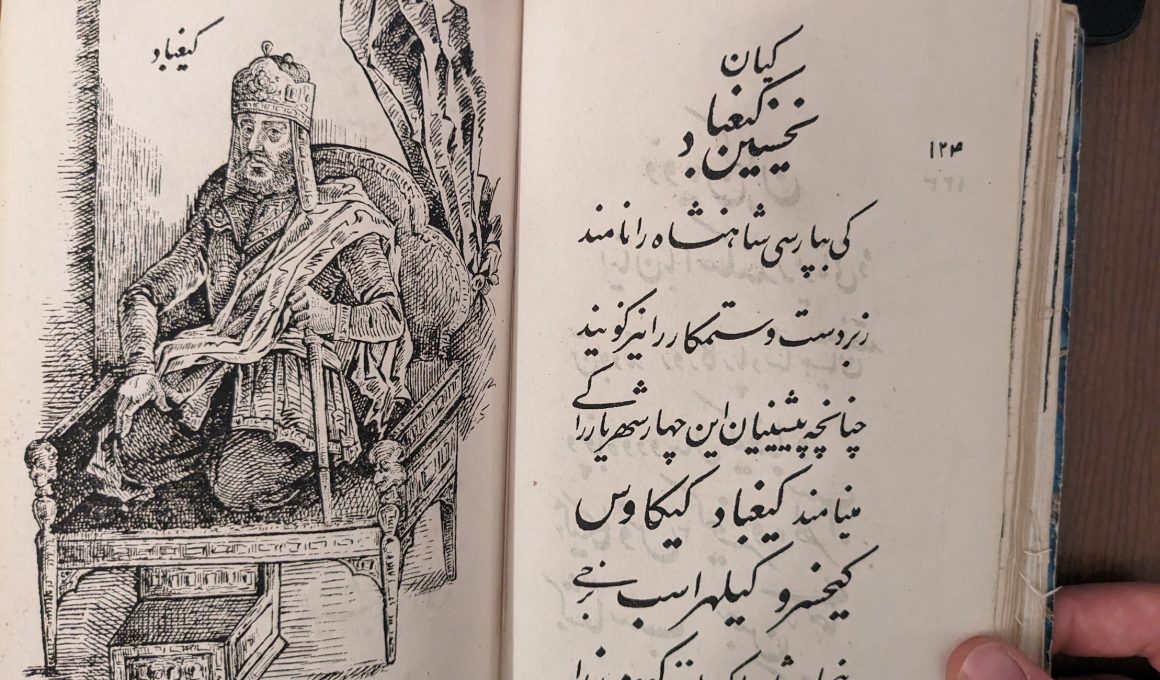

La publication du Nâme-ye Khosrovân par le prince qadjar Jalal od-Din Mirza dans les années 1860 marqua un tournant décisif dans la conception de l’histoire iranienne. Cette œuvre pionnière, considérée comme l’un des premiers exemples de l’historiographie nationaliste moderne en Iran, révolutionna la manière dont les intellectuels persans appréhendaient leur passé. En exhumant un passé glorieux antérieur à l’islam, cet ouvrage audacieux posa les bases d’un nationalisme moderne où la langue, la culture et la continuité historique devinrent les piliers d’une identité persane réinventée. Cette transformation intellectuelle s’inscrivait dans un contexte de profonde crise politique et sociale, où les élites qadjares cherchaient de nouveaux fondements idéologiques pour légitimer leur pouvoir face aux défis internes et externes. L’originalité de Jalal od-Din Mirza résidait dans sa capacité à synthétiser les méthodologies orientalistes européennes avec une vision authentiquement iranienne de l’histoire, créant ainsi un modèle narratif qui influencerait durablement les mouvements intellectuels et politiques du XXe siècle.

Table of Contents

- Contexte historique : l’Iran qadjar entre déclin et renaissance culturelle

- Jalal od-Din Mirza : un prince historien aux marges du pouvoir

- Méthodologie révolutionnaire : entre orientalisme et nationalisme

- Critiques et limites d’une vision nationaliste

- Postérité et influence sur la pensée iranienne moderne

- Conclusion

Contexte historique : l’Iran qadjar entre déclin et renaissance culturelle

Les guerres russo-persanes successives transformèrent profondément la géopolitique régionale et la conscience collective iranienne. Le conflit de 1826-1828, marqué par les défaites cuisantes d’Abbas Mirza face aux armées russes, aboutit au traité de Turkmenchay qui consacra la perte définitive des territoires caucasiens. Ces échecs militaires retentissants ébranlèrent profondément la légitimité des Qadjars et révélèrent l’ampleur du retard technologique et organisationnel de l’empire perse face aux puissances européennes.

La prise de conscience de cette situation critique catalysa l’émergence d’un mouvement réformateur au sein des élites intellectuelles iraniennes. Cette effervescence se matérialisa par la création du Dar ul-Fonun en 1851, première institution d’enseignement supérieur moderne établie par Amir Kabir. Cette école polytechnique, conçue sur le modèle européen, visait à former une nouvelle génération de cadres dans les domaines militaires, médicaux et techniques. L’établissement accueillait principalement les fils de l’aristocratie et employait seize professeurs européens aux côtés de vingt-six enseignants iraniens, créant un environnement propice aux échanges culturels et à la diffusion des idées occidentales.

Dans ce contexte de modernisation contrôlée, un cercle restreint mais influent de penseurs développa une critique acerbe du despotisme traditionnel et de l’influence cléricale. Figures emblématiques de ce mouvement, Mirza Fatali Akhundov et Mirza Malkam Khan incarnaient cette nouvelle génération d’intellectuels formés aux méthodes occidentales. Akhundov, dramaturge azerbaïdjanais formé dans l’Empire russe, révolutionna le théâtre persan en introduisant des formes européennes tout en conservant un attachement profond à l’Iran qu’il considérait comme sa patrie. Malkam Khan, diplomate et philosophe politique, prônait une modernisation radicale des institutions persanes inspirée des théories d’Auguste Comte.

Jalal od-Din Mirza : un prince historien aux marges du pouvoir

Cinquante-cinquième fils de Fath-Ali Shah (r. 1797-1834), Jalal od-Din Mirza Qadjar naquit en 1827 dans un contexte dynastique particulier. Sa mère, Homai Khanum, était une femme kurde originaire du Mazandaran, ce qui plaçait le jeune prince dans une position relativement modeste au sein de la hiérarchie familiale. Cette marginalité structurelle, loin de constituer un handicap, lui conféra une liberté intellectuelle rare dans l’environnement contraignant de la cour qadjare.

L’éducation de Jalal od-Din Mirza reflétait les aspirations modernisatrices de l’époque. Outre la formation traditionnelle en littérature persane classique, il maîtrisa le français, langue diplomatique et scientifique de l’Europe du XIXe siècle. Cette compétence linguistique lui ouvrit l’accès aux travaux des orientalistes européens, nourrissant sa réflexion sur l’histoire et la civilisation iraniennes. Son parcours intellectuel fut également marqué par ses voyages, notamment en Inde britannique, où il découvrit les communautés zoroastriennes parsies et leurs précieuses collections de textes religieux anciens.

La production intellectuelle de Jalal od-Din Mirza culmina avec la publication du Nâme-ye Khosrovân, entreprise monumentale étalée sur quatre années (1868-1872). Cette œuvre, structurée en trois volumes chronologiques, témoignait d’une ambition historiographique sans précédent. Le premier tome, publié en 1868, couvrait l’histoire de l’Iran antique jusqu’à la chute de l’empire sassanide. Le deuxième volume (1870) traitait de la période islamique depuis la dynastie tahiride jusqu’à la fin des Khwarazmshahs. Le troisième et dernier tome (1871) embrassait l’époque mongole jusqu’à la dynastie Zand.

Les circonstances personnelles de l’auteur ajoutaient une dimension tragique à cette entreprise intellectuelle. Jalal od-Din Mirza perdit progressivement la vue au cours de la rédaction, devenant totalement aveugle lors de la publication du deuxième volume. Cette cécité, possiblement liée à la syphilis dont il souffrait, ne l’empêcha pas de mener à terme son projet grâce à l’aide de secrétaires dévoués. Sa mort en 1872, à l’âge de quarante-six ans, survint peu après l’achèvement de son œuvre maîtresse.

L’œuvre frappe par son radicalisme linguistique et méthodologique. Jalal od-Din Mirza opéra une purification systématique du persan, éliminant les emprunts arabes et turcs au profit d’un vocabulaire authentiquement iranien. Cette démarche puriste, qui préfigurait les réformes linguistiques du XXe siècle, s’accompagnait d’une réflexion sur la graphie persane et d’une structure narrative explicitement calquée sur le Shahnameh de Ferdowsi. Ce choix stylistique établissait une continuité mythique entre l’épopée classique et l’historiographie moderne, inscrivant le Nâme-ye Khosrovân dans la tradition littéraire nationale tout en la renouvelant.

Méthodologie révolutionnaire : entre orientalisme et nationalisme

L’approche historiographique de Jalal od-Din Mirza révolutionna les canons traditionnels de l’écriture historique persane en intégrant les méthodes critiques développées par l’orientalisme européen. Cette synthèse inédite entre rigueur scientifique occidentale et perspective autochtone créa un modèle narratif appelé à faire école dans l’historiographie iranienne moderne.

La démarche méthodologique de l’auteur reposait sur une relecture sélective mais rigoureuse des sources disponibles. Il accordait une place privilégiée aux inscriptions achéménides et sassanides, récemment déchiffrées par les savants européens, y puisant les éléments d’une grandeur antique longtemps occultée par les chroniques islamiques traditionnelles. Cette valorisation de l’épigraphie préislamique s’accompagnait d’une réinterprétation audacieuse des chroniques médiévales, relues à travers le prisme national plutôt que dynastique ou religieux.

L’innovation majeure de Jalal od-Din Mirza résidait dans son traitement de la périodisation historique. Rompant avec la chronologie traditionnelle fondée sur les dynasties régnantes, il proposait une vision cyclique de l’histoire iranienne articulée autour de trois phases distinctes : un âge d’or préislamique caractérisé par l’épanouissement de la civilisation persane, une période de déclin consécutive aux conquêtes arabes et mongoles, et une renaissance potentielle incarnée par la modernisation qadjare. Cette grille de lecture téléologique conférait une cohérence narrative à l’ensemble de l’histoire iranienne tout en légitimant les aspirations modernisatrices de l’époque.

L’œuvre témoignait d’une remarquable capacité de synthèse entre des courants intellectuels apparemment contradictoires. L’influence du nationalisme romantique européen, particulièrement les théories de Herder et Fichte sur le génie des peuples, se mêlait à une critique du despotisme oriental inspirée des philosophes des Lumières. Paradoxalement, cette vision moderniste coexistait avec un réformisme islamique teinté de messianisme zoroastrien, créant une tension permanente entre rejet de l’héritage arabo-mongol et nécessité d’intégrer l’ère islamique à la narration nationale.

Cette hybridation conceptuelle aboutissait à la formulation d’une théorie de l’« essence persane » éternelle, transcendant les vicissitudes politiques et les influences extérieures. Selon cette vision, la civilisation iranienne possédait des caractéristiques immuables – tolérance religieuse, raffinement culturel, génie administratif – qui la distinguaient fondamentalement des autres traditions culturelles proche-orientales. Cette essentialisation de l’identité nationale, forgée par Jalal od-Din Mirza, deviendrait un lieu commun des discours politiques iraniens des XIXe et XXe siècles.

Critiques et limites d’une vision nationaliste

L’historiographie contemporaine a souligné les limitations méthodologiques et les biais idéologiques inhérents à l’approche de Jalal od-Din Mirza. Les historiens modernes pointent notamment la surestimation systématique de la centralité étatique dans l’Iran antique, vision qui projette rétrospectivement les concepts westphaliens de souveraineté territoriale sur des structures politiques prémodernes fondamentalement différentes.

L’occultation délibérée des apports culturels non-persans constitue une autre faiblesse majeure de cette construction historiographique. La contribution des peuples turcs, arabes, et mongols à la civilisation iranienne se trouve minimisée au profit d’une vision puriste qui ne correspond pas à la réalité historique des échanges culturels et des métissages civilisationnels. Cette approche sélective reflète les préoccupations identitaires de l’époque mais introduit des distorsions significatives dans la compréhension des dynamiques historiques réelles.

L’utilisation de sources zoroastriennes tardives, principalement issues des communautés parsies de l’Inde britannique, introduit des anachronismes chronologiques majeurs. Ces textes, largement remaniés au cours des siècles, ne peuvent être considérés comme des témoignages fiables sur l’Iran sassanide, contrairement à ce que suggère leur usage par Jalal od-Din Mirza. Cette confusion entre sources primaires et reconstructions tardives témoigne des limites de la critique textuelle de l’époque.

L’attitude ambivalente de l’auteur envers l’héritage islamique révèle les contradictions internes de son projet intellectuel. Si Jalal od-Din Mirza critique violemment les califats omeyyade et abbasside, présentés comme des forces d’occupation étrangère, il réhabilite paradoxalement les dynasties islamiques « iranisées » comme les Samanides, les Ghaznévides ou les Safavides. Cette distinction entre « bon » et « mauvais » islam reflète le dilemme persistant des intellectuels iraniens modernes, tiraillés entre identité nationale et appartenance à l’oumma.

Postérité et influence sur la pensée iranienne moderne

L’impact du Nâme-ye Khosrovân dépassa largement le cercle restreint des érudits pour influencer durablement la formation de la conscience nationale iranienne. L’œuvre de Jalal od-Din Mirza fournit un arsenal conceptuel et narratif aux mouvements politiques ultérieurs, du constitutionalisme de 1906 au nationalisme pahlavi, en passant par les diverses expressions de l’opposition moderne au régime clérical.

La méthodologie historique inaugurée par le prince qadjar essaima dans les institutions éducatives iraniennes. Le Dar ol-Fonun, puis l’université de Téhéran adoptèrent progressivement cette approche synthétique entre érudition européenne et perspective nationale, formant plusieurs générations d’historiens iraniens imprégnés de cette vision. Les figures marquantes de l’historiographie du XXe siècle, tels Ahmad Kasravi ou Abdolhossein Zarrinkoub, prolongèrent cette tradition tout en la nuançant.

L’influence linguistique de l’œuvre s’avéra particulièrement durable. Le purisme lexical prôné par Jalal od-Din Mirza inspira les réformes de Reza Shah dans les années 1930, puis celles de l’Académie persane après 1945. La substitution systématique de termes persans aux emprunts arabes, amorcée dans le Nâme-ye Khosrovân, devint une politique officielle de l’État iranien moderne, transformant progressivement la langue littéraire et administrative.

Sur le plan idéologique, la conception cyclique de l’histoire iranienne formulée par Jalal od-Din Mirza fournit une grille de lecture commode aux discours politiques contemporains. L’idée d’une renaissance nationale après des siècles de décadence légitime aussi bien la modernisation autoritaire des Pahlévi que les aspirations démocratiques de l’opposition actuelle, chaque mouvement se présentant comme l’héritier authentique de la grandeur persane antique.

Conclusion

Le Nâme-ye Khosrovân de Jalal od-Din Mirza dépasse largement le cadre littéraire pour incarner un moment clé dans l’invention de la tradition iranienne moderne. En transposant les méthodologies orientalistes dans un projet politique autochtone, le prince historien ouvre la voie à toutes les instrumentalisations ultérieures du passé. Son innovation principale résida dans la création d’un récit national cohérent, capable de concilier les exigences de la modernité avec les impératifs de l’authenticité culturelle.

L’œuvre témoigne des tensions constitutives de la modernité iranienne, écartelée entre nostalgie impériale et aspirations démocratiques, entre identité persane et appartenance islamique, entre ouverture occidentale et fermeture identitaire. Ces contradictions, loin de constituer des faiblesses, confèrent au Nâme-ye Khosrovân une actualité persistante dans un Iran contemporain confronté aux mêmes dilemmes existentiels.

La postérité de Jalal od-Din Mirza illustre la capacité des œuvres intellectuelles à transcender leur contexte d’origine pour devenir des références permanentes dans les débats politiques et culturels. L’héritage du prince historien, à la fois linguistique, historiographique et idéologique, continue de nourrir les réflexions sur l’identité nationale iranienne, entre révolution islamique et aspirations séculières. La récente réédition critique de l’œuvre témoigne de son actualité persistante dans un Iran tiraillé entre tradition et modernité, confirmant la pertinence durable de cette contribution pionnière à la pensée nationaliste proche-orientale.